Mamadou Lamarana Sow est un étudiant au département d’anglais de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une partie de son mémoire traite du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda, aborde le traumatisme et la réparation. C’est pourquoi pour rien au monde, il n’aurait raté l’avant-premiere du film Ejo Tey Teranga au pays des Mille Collines, au Musée Des Civilisations Noires. À la sortie du film, Lamarana Sow a bien voulu analyser le documentaire signé Papalioune Dieng.

Lamarana Sow pose son regard, « sortie de film » sur le travail de Papalioune Dieng le réalisateur

« Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle ramène le fagot qui lui plait » Birago Diop. Les Contes d’Amadou Koumba.

Mamadou Lamarana Sow. Partir d’une mémoire pour une autre, se ressourcer au bord de l’océan avant que le fil rouge s’envole, Ejo Tey est magique. L’homme ne peut pas se passer de l’histoire. Ainsi, Papalioune Dieng a trouvé chez un historien, et pas le moindre, la voix de son documentaire. Ejo Tey prend départ au Sénégal. Il embarque avec lui la mémoire des évènements entre la Mauritanie et le Sénégal et pose sa valise au Rwanda, théâtre du Génocide contre les Tutsis de 1994.

Le film paraît pousser son public à réfléchir sur cette grande question : peut-on guérir d’un génocide ? Dès le départ, les gros plans sur les vagues de l’océan déterrent chez le téléspectateur un goût amer au contact du récit du génocide. Il est question de mémoires dans ce documentaire. Les acteurs n’ont que la parole. Ils s’efforcent par les souvenirs de retracer, expliquer, et même reconnaître la désinformation qu’il y a eu sur le génocide rwandais contre les Tutsis de 1994. Mais le film prend le train de l’histoire, et à travers les protagonistes, le public découvre en réalité que le calvaire des Tutsis avait débuté en 1959.

Comme un bon roman ne peut être en réalité bon sans un bon narrateur et un personnage principal, un bon film ne peut pas être bon sans un grand protagoniste. L’historien Abdarahmane Ngaïdé, fil rouge du film et les autres protagonistes, embarquent avec le public jusqu’aux années 1960 et 1970, théâtres de calvaires pour les Tutsis.

La voix des acteurs, Dr Philonilla Thiam (ancienne réfugiée rwandaise et ancienne étudiante de l’UCAD, épouse de l’économiste sénégalais MaboussoThiam,) Dr. Emile Rwamasirabo (ancien étudiant à l’UCAD et ancien recteur de l’université de Kigali), entre autres, et celle du personnage principal Ngaidé, suivent la chronologie des évènements. Le documentaire alterne témoignages sur témoignages d’un lieu à un autre jusqu’à 1973. L’arrivée au pouvoir de Juvénal Habyarimana ravive les tensions entre Tutsis et Hutus. La ségrégation devient encore plus palpable. Le récit suit son cours et nous plonge au cœur du feuilleton des années 1990. Le film pousse l’audience à jouer son rôle et à sentir la tragédie que fut le génocide. Les gros plans sur les personnages et le poids de leur silence attirent l’attention du public. Ce moment fatidique se produit au moment où le film, relate la mort du président Juvénal et l’avènement du génocide.

La haine contre les Tutsis fut la graine qui a poussé en 1994. Les acteurs, notamment Adama Dieng ancien rapporteur du Tribunal Pénal international d’Arusha, insistent sur le rôle que la classe intellectuelle et politique a joué dans la propagande de l’Hutu Power. Les voix s’alternent et pointent du doigt le rôle des médias. La radio des mille Collines, comme le dit un des acteurs, faisait passer des « messages de haine en longueur de journée ». Un bain de sang avait eu lieu entre avril et juillet 1994. Les machettes avaient droit à la parole. Les « Cancrelats, ou encore cafards », se heurtaient à la haine des armes des Internamwhe et d’autres extrémistes Hutus. En réalité en décrivant les Tutsis de la sorte, les Hutus extrémistes cherchaient une excuse et des preuves pour commettre leurs crimes. C’est l’arme dévastatrice du silence qui s’exprime par là. La caméra s’arrête soudain sur un lieu où sont regroupées des machettes et toute autre arme blanche qu’avaient les criminels.

La mémoire d’une guerre est lourde. Le fil rouge du film le sait. Mais seul lui est capable de dire si le dialogue des mémoires est possible. Ce documentaire met en exergue aussi, comme le confirme l’ecrivain Boris Diop, que « le Rwanda est compliqué ». Quand Ngaïdé pleure, est-ce le Rwanda seul qui entre en jeu ou la Mauritanie ? L’audience sent qu’il ressent des séquelles de cette guerre qui l’a conduit au Sénégal. Un pays où il trouve la paix depuis.

Le film met en lumière aussi la grande question de la réconciliation et de la reconstruction humaine. C’est vrai, le Rwanda a depuis franchi un pas. L’amour revient, et la cohésion sociale devient de plus en plus une réalité. Mais d’un génocide, on n’en guérit jamais. Cependant, il y a des leçons à retenir. Chacun a son histoire, et celle du Rwanda est unique. Murambi, ou encore d’autres lieux de mémoires, ont des secrets profonds. Que le film soit une œuvre d’un Sénégalais appelle aussi à déconstruire la structure coloniale des frontières africaines tel que le souhaite l’avocate Alice Karekezi dans le film.

Les peuples africains ont besoin de se connaître, et ce documentaire en est une perspective. Comme en témoigne, les propos de Fodé Ndiaye ancien Coordonnateur-Résident du Système des Nations Unies au Rwanda.

Le capitaine Mbaye Diagne, aussi évoque une autre mémoire et le devoir de la responsabilité.

Les témoignages de la dame Consirine, une des nombreuses personnes sauvées par le capitaine Mbaye Diagne, sont poignants. A travers la mise en exergue de son courage, l’audience découvre que le « monde a abandonné le Rwanda ». Merci Capitaine et honte à ceux qui dansaient pendant que Kigali devenait un bain de sang. La plupart de façon inconsciente et indifférente. Omar Pene, un des acteurs du film, avait pourtant utilisé sa voix et son art pour avertir.

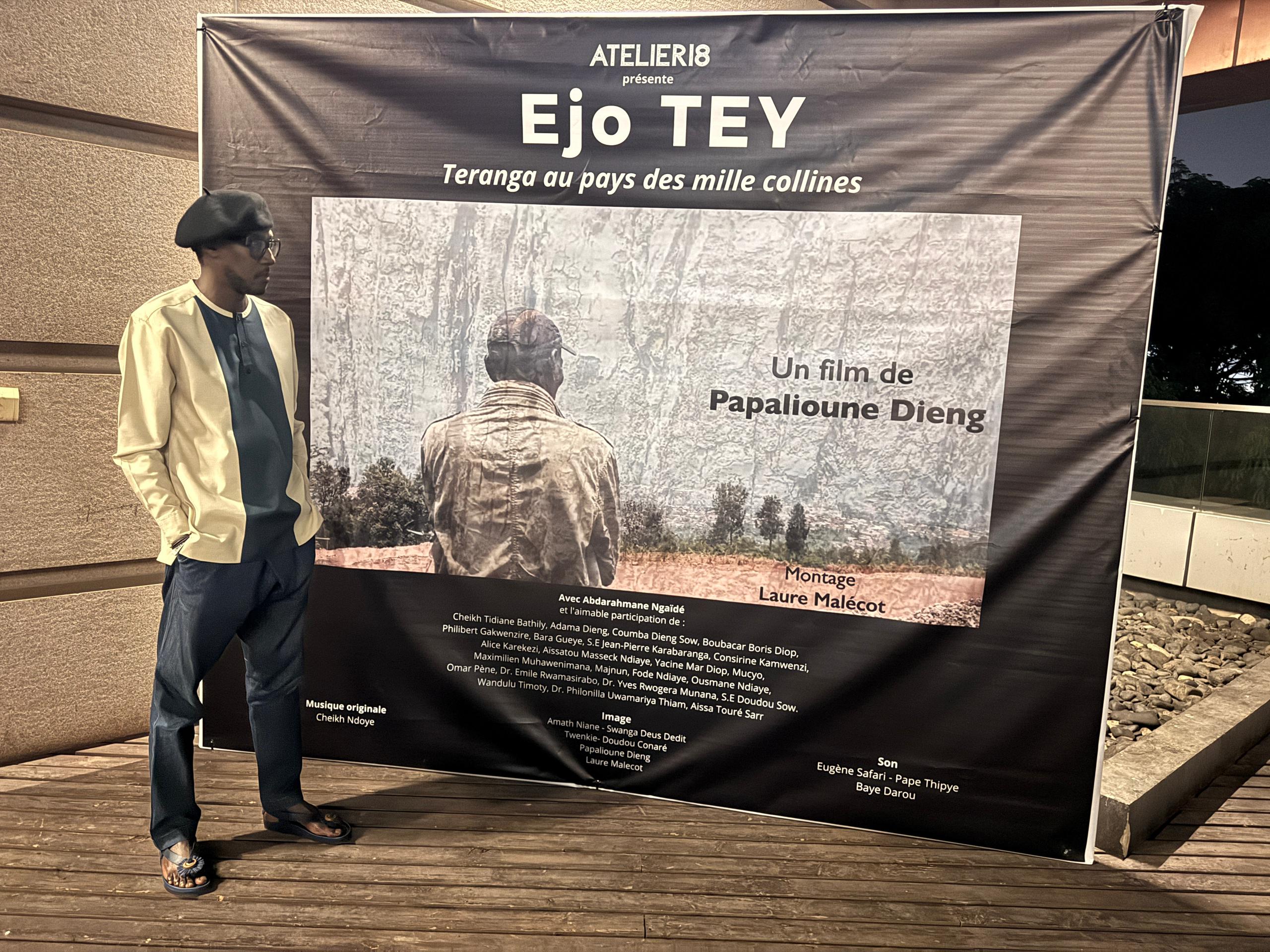

Le réalisateur Papalioune Dieng ici posant devant l’affiche de son film au Musée Des Civilisations Noires ©Moussa Kare

Le documentaire de Papalioune Dieng confirme ceci : le cinéma est « comme un lieu privilégié de la mémoire collective, dont la fonction consiste à transmettre les souvenirs du passé à des contemporains et des générations futures et à permettre l’affirmation d’une identité collective» (Deng: 2014 ) Bien que la fin du film soit belle, notamment sur la réconciliation et le dynamisme économique et social rwandais, comme nous le rappellent les 3 personnalités sénégalaises en poste au Rwanda pour le compte d’organismes internationaux, nous devons faire « un peu attention ». En effet, la reconstruction du Rwanda « ne doit pas cependant masquer celle, plus lente et plus douloureuse, d’un tissu social fragile et encore profondément marqué par la guerre et le génocide » (Revue GSARA : 2014)

En attendant, Ejo Tey, Teranga au pays des Mille Collines, est magique et frappant. Il nous apprend, il nous avertit. Il nous invite définitivement à semer la graine de l’amour et à nous débarrasser de notre parcelle d’inhumanité.

Travaux Cités.

Diop, Birago. Les contes dʼAmadou-Koumba. Présence africaine, 1990.

Wenjun Deng, “Cinéma : lieu de la construction de la mémoire collective”, Cahiers de Narratologie [Online], 26 | 2014, Online since 11 September 2014, connection on 08 July 2025. URL: http:// journals.openedition.org/narratologie/6896 ; DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.6896.

Xavier François Destors : «Le génocide au Rwanda dans le cinéma documentaire : La nécessité du détour». Revue Revue GSARA.2014

GSARA. 2014. PDF

Enfin, l’analyse de Lamarana sur la responsabilité de l’intellectuel face à l’Histoire rejoint la démarche même de Boubacar Boris Diop, écrivain sénégalais qui, par engagement, a participé à l’atelier d’écriture sur le génocide rwandais. Cela montre que l’écrivain comme le cinéaste deviennent alors des passeurs de mémoire, des veilleurs contre l’oubli.

Bref l’analyse de mon frère Mamadou Lamarana SOW éclaire parfaitement la portée politique et humaine de l’œuvre Ejo Tey. Elle gagne en force lorsqu’on la met en dialogue avec Murambi, qui partage cette volonté d’interroger les silences de l’Histoire pour en faire émerger une parole libératrice. Chapeau bas frère, c’est un travail remarquable.