À la découverte de l’écrivain Bakary Diallo auteur entre autre de « Force-Bonté » à travers le documentaire réalisé par Franck Guillemain et Mélanie Bourlet: « Bakary Diallo, poète cosmopolitique » 2015. Mélanie Bourlet autrice du texte qui suit est docteur en Langues, littératures et sociétés, mention études africaines. Source: Cairn.Info

Bakary Diallo ne sacralisait pas le français et écrivait en peul et wolof aussi

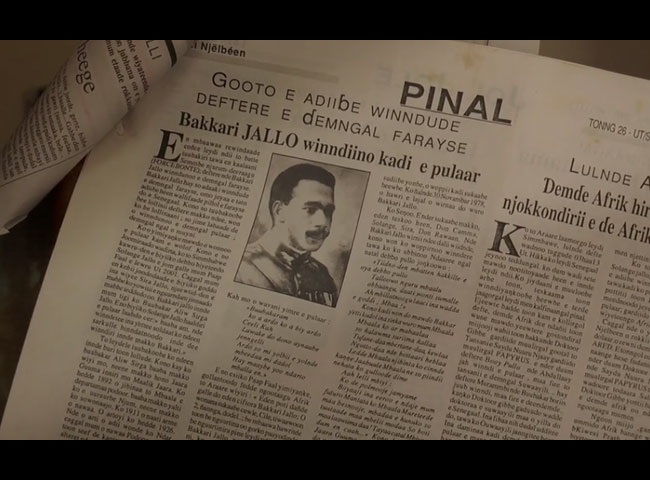

Mélanie Bourlet • Ma découverte récente des archives de Bakary Diallo, et notamment de sa poésie en peul, dans le cadre d’une recherche initiée en 2008, permet d’éclairer d’un jour nouveau le projet littéraire de cet auteur sénégalais très critiqué en son temps [1] et peu à peu tombé dans l’oubli, dont on ne cite toujours qu’un seul texte, Force-Bonté [2]. Il sera donc question ici de présenter un poète méconnu et fortement engagé dans la recherche d’un équilibre et d’une intercompréhension entre les hommes.

Parce que les guerres sont avec les dégradations environnementales de puissants déclencheurs d’un sentiment cosmopolitique, c’est-à-dire d’une prise de conscience de risques partagés et d’un engagement dans l’invention des conditions du maintien de la paix, tout l’enjeu du cosmopolitisme [3] est de réussir à hisser les cultures à un point d’universalité où elles pourraient se rencontrer autour de questions vitales pour l’humanité. Horizon de pensée humaniste donc, mais surtout modèle politique décentré qui invite à repenser la place de l’homme dans le monde et au-delà, dans l’univers. Une politique de la différence, dont la finalité est la coexistence pacifique de toutes les formes de vie dans le respect de leur singularité.

L’ambition cosmopolitique n’était pas une utopie mondaine pour l’écrivain et poète autodidacte Bakary Diallo. Elle sous-tend l’ensemble de son œuvre – à redécouvrir – et s’exprime dans une forme de pensée que l’on pourrait qualifier de « cosmopoétique » [4], particulièrement perceptible dans sa poésie en peul [5]. Sa participation à la Grande Guerre tout autant que son attachement à sa culture peule et à son territoire natal constituent ainsi des clés de lecture incontournables à la compréhension d’un projet littéraire original et décalé dans le contexte des nationalismes africains.

La Grande Guerre

La guerre fut une expérience du monde à la fois exaltante et violente pour Bakary Diallo qui était alors un tout jeune berger peul musulman de 19 ans, natif de Mbâla, un petit village peul du nord du Sénégal, lorsqu’il s’engagea volontairement le 4 février 1911 dans le 1er régiment des tirailleurs sénégalais à Saint-Louis. C’est la perte de son bétail, auquel il était attaché, qui le poussa à fuir son territoire peul pour se lancer à la découverte du monde. Berger analphabète doté d’un tempérament rêveur, d’une intelligence peu commune, d’une curiosité insatiable, il observe avec enthousiasme tout ce qui l’entoure, à commencer par l’écriture qui le fascine dès le jour de son recrutement. Il participe aux campagnes du Maroc de 1911 à 1914, avant d’être envoyé en France. Débarquant à Sète avec le 7e bataillon des tirailleurs sénégalais, il est directement envoyé sur le front à Arras dès août 1914. Figurant parmi les premiers contingents de tirailleurs à combattre dans les tranchées, il est grièvement blessé aux bras et à la mâchoire le 3 novembre 1914 à Tillery (en Champagne), après s’être porté volontaire pour diriger un groupe de douze tirailleurs sénégalais à se lancer à l’assaut des soldats allemands retranchés dans une forêt. Blessé une première fois, il refuse d’obéir aux ordres lui intimant de se replier. Il s’effondre alors une seconde fois, au milieu des tirs de canons et de mitrailleuses. Trouvé inconscient par son régiment au bout de presque vingt-quatre heures, il sera évacué à Épernay, où il restera plus de trois semaines dans le coma.

On peut penser que cette expérience de tirailleur, aussi courte soit-elle (puisqu’elle prend fin en 1914) et d’une grande intensité, eut un impact considérable sur le jeune berger qu’il était, n’étant jamais allé à l’école, ayant quitté la quiétude de sa vie semi-nomade, et ne parlant que le peul au moment de son engagement. Il y découvre l’écriture, qu’il n’aura de cesse d’apprendre de manière continue et en autodidacte, la violence des rapports humains (combats, inégalités entre colons et colonisés), mais aussi la solidarité (entre tirailleurs, entre certains soldats français et africains sur le champ de bataille), et le vaste monde plurilingue et pluriculturel qui l’entoure. Très vite, il prend conscience du problème de la communication linguistique, qu’il s’empresse de résoudre personnellement en apprenant le français, le wolof et quelques rudiments de bambara. C’est donc au sein d’une armée cosmopolite que s’est probablement amorcée une réflexion sur les langues, d’un enjeu majeur dans la compréhension des ordres tout autant que dans les conversations du quotidien entre tirailleurs [6].

L’expérience traumatisante des tranchées en 1914 agira pour lui comme une révélation de sa vocation. Déconnecté provisoirement du monde, entre la vie et la mort, à la suite de ses blessures, Bakary Diallo se réveille au bout de vingt-quatre jours ébloui par les lumières de sa chambre et les blouses blanches du personnel médical. Il se pense au paradis avant de comprendre qu’il est encore en vie au milieu des Français [7]. Il se saisit alors de cette seconde chance et, après plusieurs mois à passer d’hôpital en hôpital pour subir treize opérations chirurgicales, il émet le souhait de devenir interprète, après avoir refusé d’être réformé. Ses blessures de guerre l’empêchent désormais de combattre mais il souhaite par l’interprétariat « continuer à soutenir le moral des troupes. » [8] Il convient de souligner le caractère exceptionnel d’une telle demande en 1915 : Bakary Diallo fait en effet partie des premiers interprètes africains de la Grande Guerre. Ce désir si ardent de se mettre au service des hommes révèle le soubassement politique d’une prise de conscience linguistique désormais affirmée professionnellement : le choix de traduire témoigne d’une volonté d’œuvrer au rapprochement entre les hommes.

Au regard de ces éléments biographiques, il est raisonnable d’imaginer que son apprentissage de l’écriture et du français « standard » (et non pas du « petit nègre »), qu’il avait commencé dans son bataillon, ne fera que se développer au contact des civils et des gradés français qu’il côtoiera au moins jusqu’à la fin de la guerre, à commencer par les dépôts de convalescence à Marseille et Menton où il est envoyé à la sortie des hôpitaux [9]. Sa position fait de lui un intermédiaire privilégié entre la hiérarchie militaire et les tirailleurs africains. En 1917, il est rappelé à Paris au ministère des Colonies et en 1918, il est attaché au Commissariat général des troupes noires. Il devient l’interprète des troupes sénégalaises de Blaise Diagne, qu’il suit lors de ses visites de camps. Cette carrière militaire d’interprète prendra fin officiellement en France en 1923, date à laquelle il est réformé, mais se poursuivra à son retour au Sénégal de 1928 à 1953 où il est nommé dans sa région natale, sur recommandation du ministère des Colonies, chef du canton du Dimar puis interprète administratif du cercle de Podor. Bakary Diallo passa donc l’essentiel de sa vie à traduire du français à une langue africaine et vice-versa. Ce fait biographique, généralement très atténué (voire occulté), me semble révélateur d’une sensibilité au plurilinguisme déterminante dans l’originalité d’un projet littéraire cosmopolitique, dont Force-Bonté serait la première réalisation.

C’est dans les hôpitaux parisiens et les dépôts de convalescence (dès 1915) que Bakary Diallo imagine Force-Bonté, dont il reprendra l’écriture « au moins quatre fois » et qu’il considère comme « un témoignage de reconnaissance des bienfaits dont j’ai été l’objet en France pendant la Grande Guerre 14-18 » [10]. Au moment de sa publication à Paris en 1926, Bakary Diallo expérimente depuis plusieurs années une France du quotidien, la bienveillance autant que le racisme, et fréquente les milieux bourgeois et intellectuels parisiens. Ce passage à vide est aussi l’occasion d’une réflexion intense sur ses contacts avec les Français et d’une soif de lectures philosophiques dont témoignent ses carnets de l’époque. « C’est en France que j’ai pu regarder le monde » [11]. Il paraît dès lors difficile d’imaginer Bakary Diallo comme un écrivain naïf. Pourtant Force-Bonté sera considéré comme une apologie sans réserves de la colonisation [12]. Le texte dérange. Cette gêne est intéressante car elle dit l’efficacité redoutable d’une stratégie littéraire inédite, questionnant les valeurs humanistes de la France, que Janos Riesz (1996) et Bernard Mouralis(1997) [13] mettront en lumière de façon convaincante. Ces deux auteurs rappellent tout d’abord que le texte est bien plus nuancé qu’on ne le présente généralement : sa naïveté apparente serait une manière de questionner les manquements aux promesses de la France (inégalité entre soldats, par exemple, que Bakary Diallo vécut à titre personnel [14]) ou encore les ressorts de la conquête coloniale. À travers ces analyses, Bakary Diallo apparaît pour la première fois comme un auteur réfléchi, porteur d’une « conscience littéraire » (Mouralis 1997 :111) : « Loin d’être naïf, l’humanisme dont fait preuve Bakary Diallo et qu’il aimerait prêter sans réserve à la France peut se lire comme une revendication politique et le souhait de voir un jour s’établir une véritable relation d’égalité entre Français et Africains. » (Mouralis 1997 : 112). Bakary Diallo n’est pas un « grand enfant » (Riesz 1996) naïf et passif : il ne cesse d’observer et de penser en permanence le monde qui l’entoure. On ne peut qu’être frappé tout au long du récit par l’intensité de ses pensées, que ses camarades tirailleurs lui reprochent d’ailleurs souvent [15]. Force-Bonté se caractérise par un effort exceptionnel de pensée à partir d’un choix de moments propices à la réflexivité et la mise à l’épreuve des valeurs supposées humanistes de la France [16]. Une question lancinante sous-tend ce texte : comment permettre le dialogue et promouvoir une véritable égalité entre les peuples ?

À partir des intuitions de ces auteurs, il est possible de considérer Force-Bonté comme le point de départ d’une pensée cosmopoétique témoignant notamment d’une attention particulière aux langues [17]. L’examen de son œuvre méconnue tend à confirmer cette hypothèse.

En 1928, Bakary Diallo rentre définitivement au Sénégal et fait le choix de vivre jusqu’à la fin de sa vie sur le territoire rural peul qui l’a vu naître au nord du Sénégal. Il y travaille jusqu’en 1953 pour l’administration coloniale. De cette période, nous ne connaissions quasiment rien avant ce projet de recherche ; pourtant, Bakary Diallo n’a cessé d’écrire et sa production littéraire confirme le mouvement engagé avec Force-Bonté, dans le sens d’une radicalité, qui fait de lui, une fois encore, un pionnier à plusieurs égards : il écrira dans trois langues (français, peul, wolof), traduira et cherchera à faire traduire ses œuvres (en français, en arabe) et la dimension réflexive de ces dernières (la poésie, en particulier) s’intensifie dans le sens d’un mysticisme, qui tend à relativiser toujours plus la place de l’homme dans le monde. Le décentrement s’accentue, comme un écho au choix de vie de Bakary Diallo, écrivant depuis ses cases-bureaux éphémères, loin de l’agitation des villes et des affres de la vie matérielle, au milieu de la nature et des siens.

Ainsi, en 1949, un mystérieux poème, « Mbâla » (du nom de son village natal), est publié en version bilingue peul-français dans la revue militante Présence Africaine [18] à Paris. Une réflexion philosophique sur la marche du monde et la nature humaine. Étrangement, ce poème ne retient pas l’attention des critiques, qui s’acharneront par la suite à remettre en question l’africanité de Bakary Diallo. « Nulle part n’affleure le poète peul que deviendra Bakary Diallo » s’étonne à juste titre Alain Ricard (1995). Sa prise en compte aurait pourtant permis d’éviter les jugements un peu trop hâtifs sur cet auteur. À y regarder de plus près, on peut même en déduire qu’il a inventé son propre système de transcription [19]. Ce geste pionnier ne fut relevé par aucun de ceux qui, par la suite, lui dénièrent toute capacité à exprimer une quelconque vision politique. Or, écrire en peul à cette époque est, à n’en pas douter, un acte politique fort dans un contexte colonial français peu enclin à l’utilisation des langues africaines. Ce poème est de plus traduit en français : il en dit long sur l’intention du poète qui entend bien visiblement continuer d’œuvrer à la compréhension entre les peuples, et faire entendre sa pensée. La recherche entreprise depuis 2008 sur Bakary Diallo permet aujourd’hui d’affirmer l’existence d’un manuscrit en peul-français intitulé Mbâlam (« Mon Mbâla »), dont serait issu ce poème. Bakary Diallo fait également figure de pionnier dans l’écriture latine du wolof. Il composa un ouvrage poétique en wolof, entièrement dédié à la pensée du mystique El Hadj Malick Sy (1855-1922) de la confrérie soufie tidjane (une voie spirituelle musulmane), qui était natif de la même région que Bakary Diallo (lui-même tidjâne). Ce manuscrit, intitulé Salam Al Islam (« Paix à l’Islam »), était déjà achevé en 1950, d’après les lettres laissées par son auteur. Enfin, Bakary Diallo poursuivit son écriture de romans en français : Racines d’Aimer, Fleur Noire Pleure, et le Diârga Yero N’gadîndy (qui comprend des poèmes en peul). Tous ces manuscrits (à l’exception du dernier), demeurent introuvables, en dépit des preuves accumulées de leur existence. Il semble que, de son vivant, Bakary Diallo ait cherché par tous les moyens à faire publier ses textes. Il les confia à des personnalités célèbres, aux autorités coloniales, et à des institutions de recherche – toutes bienveillantes à son égard – dans l’espoir de les voir un jour publiées ou traduites dans d’autres langues (en arabe par exemple, pour Force-Bonté et Salam Al Islam). Bakary Diallo mourra toutefois sans avoir vu un seul de ses manuscrits publiés, en dépit des promesses de publication. [20]

Le projet littéraire de Bakary Diallo ne se construit donc pas uniquement en français, à la différence des écrivains sénégalais de son temps qui, paradoxalement, tout en revendiquant fièrement une identité africaine, réussissent le tour de force d’ignorer la portée politique de tels actes littéraires. Son projet était inédit. Son expérimentation de l’écriture est totale. À la marge des milieux académiques et intellectuels, Bakary Diallo place les langues sur le même pied d’égalité : il expérimente autant l’écriture du français que celle en peul et en wolof. Il ne sacralise pas la langue française, sa position est radicalement décentrée. Par la traduction, il entend rapprocher et mettre les langues au même niveau. Sa pensée poétique ne se construit pas contre le français (et le colonisateur qui la parle) mais au contraire avec et en présence des langues africaines, non pas dans un processus de métissage, mais dans le respect de la singularité de chacune. Ce n’est pas un combat qui est recherché, mais une paix, une intercompréhension : « L’humanité, c’est la parole bien comprise. » [21]. C’est en cela que son projet est cosmopolitique : il constitue une manière poétique d’être-au-monde nouvelle, une pensée originale résultant d’une expérience de vie personnelle. Sa poésie en peul, méconnue, en est une bonne illustration.

L’inspiration de sa terre natale

Bakary Diallo est né Peul. Il ne cesse de le répéter tout au long de ses entretiens. Berger comme son père, il connaissait par cœur le petit territoire [22] environnant Mbâla, son village natal, qu’il sillonnait enfant et adolescent en gardien de troupeaux. Il avait grandi en nomade dans le respect de la nature, et vivait comme tous les Peuls de la zone au rythme des crues et décrues du fleuve Sénégal. C’est donc depuis ce point d’ancrage local fort, sa culture peule et ce territoire auquel il était attaché, qu’il eut à composer l’une de ses œuvres littéraires à mon sens les plus décentrées, les plus à l’écoute du monde, témoignant de la relativité des êtres humains, de la fragilité et de l’instabilité du monde. De ses poèmes en peul, il ne nous reste plus que la mémoire de ses enfants et surtout une cassette contenant onze poèmes, découverte en 2008 et laissée par Bakary Diallo, toujours aussi désireux de laisser une trace et de transmettre, malgré la perte de ses manuscrits [23]. Le paysage, après le chaos que fut la Grande Guerre, a un sens dans la reconstruction poétique du monde, et la continuité d’une pensée pleinement mûrie et teintée de mysticisme, particulièrement perceptible dans sa poésie en peul. C’est la raison pour laquelle j’emploie l’expression « poèmes-paysage » [24] : ces poèmes mis bout à bout dessinent un paysage, une pensée qui fait sens [25] tournée vers l’intensité de la vie, sous toutes ses formes.

Ces poèmes aux titres évocateurs – « Sable Mouvant » (Rutto), « Le Chant des Grenouilles » (Jimol paaɓi), « Le Grand Baobab des Envies » (Ɓowɗal Goddi), « La Nuit de Mbâla » (Jamma Mbaala), « La Vie des Bergers peuls » (Nguurndam Ngaynaaka Fulɓe), etc. – furent composés au cours de longues promenades qu’affectionnait le poète. Ces promenades dans la brousse, qui duraient plusieurs heures, avaient toujours lieu aux mêmes moments, en général très tôt le matin, ou le soir en fin de journée. Et c’est dans la marche et dans ce contact privilégié avec une nature environnante désertée des hommes que Bakary Diallo se plaisait à composer ses poèmes oralement, avant de les fixer par écrit à son retour, le reste de la matinée, enfermé dans l’une de ses cases qui faisait office de bureau.

Ce qui surprend à l’écoute de ces poèmes, dans un premier temps, c’est l’abondance de toponymes et leur capacité de résonance. Ces poèmes sont en effet émaillés de noms de lieux-dits (de mares, d’arbres, etc.) jamais décrits, seulement cités, parfois énumérés et qui s’appuient sur une topographie réelle, celle de Mbâla et de sa brousse environnante. La simple nomination du lieu traversé agit comme un déclencheur de souvenirs en cascade associés eux aussi à d’autres lieux : « Les souvenirs me transportent me ramenant au petit marigot des Chevreaux de Poua ». Un lieu amène une pensée qui conduit à un autre lieu, lui-même associé à une autre pensée, etc. Le lieu est événementiel, sa nomination performative. Du lieu émerge un souvenir : « Mais j’aperçus les jujubiers du grand campement de Maître Sammba Dioulli / Les souvenirs des religieux bien apprêtés me reviennent précisément » [26]. C’est ainsi que les espaces-temps s’entremêlent dans ces poèmes. Ce mouvement du corps induit par la marche est donc aussi celui d’une mémoire, source d’émotions intenses pour le poète. La nature est le lieu de ce ressourcement et la promenade, l’unique moyen d’y parvenir. Le paysage déroulé à l’oreille n’est plus seulement celui, réel, que tout berger de cette zone côtoie et reconnaît, mais davantage celui, imaginaire, reconstitué à partir des lieux empreints de souvenirs du poète. Ainsi cet espace vide de toute présence humaine, Bakary Diallo le remplit peu à peu de ses pérégrinations mémorielles.

L’arborescence qui caractérise ces poèmes est le signe du déploiement d’une pensée qui acquiert de plus en plus de profondeur temporelle et de vivacité au fur et à mesure de la marche. Une pensée comparée au vol majestueux et maîtrisé d’un aigle : « Tu savais de quelle manière l’aigle nage dans les fleuves venteux à l’affût de ses proies » [27]. Le rythme qui en découle révèle les soubresauts d’un esprit vif (« Père, ma pensée telle une étoile filante / Se dirige droit sur le grand baobab de Hammadi Youma Aïssé / Qu’elle commence par survoler lentement » [28]), s’arrêtant quelques instants pour contempler un arbre, s’extasiant des bienfaits régénérant d’une averse sur la végétation, et reprenant sa route, le fil de ses pensées et celui de ses poèmes, liés ainsi les uns aux autres dans un continuum réflexif, par la marche.

Les poèmes sont émaillés de noms de personnes qui comptèrent dans la vie du poète : sa mère, son père, son frère, ses femmes. Sous l’effet du poème, cet espace déserté et sauvage qu’est la brousse s’anime, s’emplit d’humanité et de voix. Le poème est une façon de transcender la mort, de sentir la présence invisible des esprits disparus, auxquels ce « je » qui parle semble connecté. La promenade est au corps ce que la pensée est à l’esprit : une façon de voyager dans la vie et par-delà la mort. Dans le poème d’amour « Diâra Ba Aminata Hâdiarata Silèye » [29], il compare, à travers tout un jeu d’analogies, la pensée à une pirogue voguant sur le fleuve infini de l’esprit / de la vie, et le poème à une rampe d’accès aménagé sur la berge, un passage privilégié vers la vie. Parce que la promenade enclenche le voyage et donc la pensée qui traverse le poème, elle active la vie : « Car la vie, c’est une pensée voyageuse et plaisante » [30].

Si le marcheur recherche tant ce contact avec la nature, c’est aussi parce que celle-ci le place dans une position privilégiée à l’écoute du monde : « Un esprit calme évolue comme les sauts des gazelles » [31]. Les bonds de ces animaux parcourant leur territoire figurent la vivacité d’esprit du poète. C’est un « je » aux aguets, à l’affût du monde qui l’entoure, qui transparaît dans ces poèmes. Tous ses sens sont en éveil, tendus vers un seul objectif : saisir le moindre frémissement de vie, assister au bain des grenouilles dans une mare (« Le Chant des Grenouilles »), à la parade amoureuse des oiseaux (« La Nuit de Mbâla »). La précision des termes est absolument remarquable. Seul un berger peut connaître un vocabulaire aussi précis, se rapportant aux différentes espèces de d’arbres, de plantes et d’animaux, aux phénomènes météorologiques, aux différents espaces qui composent la brousse (dunes, étendues sablonneuses, etc.) [32]. C’est dans ces descriptions que le rythme des poèmes est le plus enjoué, le plus vivant ; le poète s’amuse des effets sonores de mots judicieusement choisis traduisant l’intensité des scènes de vie se déroulant sous son regard.

Il y a chez ce « je » quelque chose d’animal, de profondément instinctif. La vue est, de tous ses sens, celui qui est le plus développé. Le champ lexical du regard abonde dans ces poèmes, en particulier les verbes. Le regard est perçant, multidirectionnel et attentif, soucieux de ne pas perturber le monde animal. Par exemple, l’un de ces poèmes, « Les Yeux des Doigts » (Gite Peɗeeli), évoque le promeneur auquel le « je » est identifié, comme un caméléon qui avance lentement, avec prudence, sensible au moindre mouvement qui l’entoure. Filant la métaphore, le poète explore alors dans un vaste mouvement circulaire, comparable à la vision à 360 degrés de cet animal, les environs de son village, en particulier les points d’eau. Cette vue est englobante, si exceptionnelle qu’elle prend le pas sur tous les autres sens, tel le toucher qui est alors une autre manière de voir : « Le toucher est l’œil du doigt. Sa vue est précise » [33].

Le paysage qui transparaît dans ces poèmes n’est pas seulement « visuel ». Tous les sens du poète sont engagés dans la reconstruction plurisensorielle du monde de la brousse. Il fait entendre par exemple le chant musical des grenouilles s’ébattant dans une petite mare, toutes à la joie d’une eau de pluie tombée la veille, perceptible dans les jeux de sonorités en peul qui donnent au poème son rythme sautillant et plein d’allégresse (« Le Chant des Grenouilles »). Ailleurs, il s’appuie sur la sensation du toucher soyeux et tendre de pétales de fleurs humides pour évoquer la douce puissance de l’amour à infléchir le cœur de sa femme avec laquelle il souhaite converser : « Ne sais-tu pas que, même dans une eau cristalline, l’amour attendrit les fleurs ? » [34]. La sensualité de cette poésie, souvent liée à l’eau, lui confère une intensité toute particulière : le poète fait appel aux sensations dans la construction des images poétiques. À l’inverse, des passages poétiques sont entièrement consacrés à la description des sensations physiques douloureuses que procurent la soif ou l’odeur âcre d’un feu de brousse. La brousse est un espace qui exige du marcheur une attention continue, comparable à celle du soldat aux aguets sur un champ de bataille. Cette hypersensibilité, cette acuité des sens est telle qu’elle conduit à brouiller l’image de ce « je » dont on ne sait pas très bien s’il est homme ou animal, et qui semble pouvoir se fondre dans la nature sans l’importuner : « Mon esprit se dissout dans l’eau inutile » [35].

Le monde pastoral, à partir duquel se construisent les images de cette poésie, constitue pour le poète un point de départ intéressant pour une réflexion sur la survie et l’harmonie des mondes (humain, animal, végétal). D’ailleurs la guerre n’est jamais très loin. Non évoquée explicitement, elle constitue un intertexte puissant dans ces poèmes : ainsi le poète confronte ses observations avec celles, implicites, de sa propre expérience. En témoigne son admiration pour le monde animal qu’il observe intensément : « Les ténèbres veillent sur ceux qui se soutiennent par le silence / En réalité les animaux sauvages ne sont pas dans l’ignorance. Seuls les hommes sont de mauvais élèves » [36].

À quelles conditions la vie est-elle possible ? Ce serait en substance la question qui sous-tend cette poésie. Parce qu’ils sont entièrement tributaires de l’eau de pluie ou de crue pour leur survie et celle de leurs troupeaux, les bergers nomades ont une conscience aiguë de la fragilité et de l’instabilité d’un écosystème où tout se tient. Ainsi, cette poésie est rythmée par l’évocation de l’alternance entre saison sèche (novembre-juin) et saison des pluies (juillet-octobre), qui oriente les déplacements des Peuls, et ici du poète, dans ce territoire, et ouvre des espaces sensoriels extrêmes. Ces poèmes témoignent tous à leur manière d’un mode de vie pastoral dont on comprend l’entière dépendance à une nature cyclique, faisant ressentir avec d’autant plus d’intensité l’absence ou la présence de la vie, sur cet espace si particulier qu’est le Diêri, territoire de prédilection des Peuls et de leurs troupeaux, qui retient tant l’attention du poète. Véritable oasis de paix et d’abondance en saison des pluies, les hautes terres du Diêri – dont le couvert végétal ne dépend que de l’eau de pluie – deviennent des fournaises en période de saison sèche, asséchant les mares et poussant hommes et animaux à fuir précipitamment pour se réfugier dans des campements situés près du fleuve, sur les terres inondables du Wâlo alors libérées de la crue. On ne peut qu’être frappé par cette focalisation sur les espaces de vie parfois éphémères et souvent imprévisibles que sont les mares, si importantes dans la vie du Peul, pour abreuver ses bêtes. L’eau est partout présente dans cette poésie. Elle est la vie. Le poème inédit « Averse ! » (Toɓ Jololololo) présenté dans ce numéro de Po&sie (p. 29-30) rend compte de l’existence fragile – mais combien intense – d’un mode de vie qui ne tient qu’au fil de l’eau.

La vie pastorale est un horizon d’espoir pour celui qui pense le monde : elle est une occasion de voir que la vie n’est qu’un cycle, qu’elle renaît en permanence et de manière imprévisible sur une terre pourtant très hostile en saison sèche. À condition d’en préserver l’équilibre. La dimension écologique et politique de cette poésie, qui participe d’une visée cosmopolitique, résonne d’autant plus fortement dans le contexte actuel de dégradation des milieux naturels et des multiples changements survenus dans la vallée du fleuve Sénégal depuis les années 70-80 (construction de barrages mettant fin au phénomène naturel de la crue, recul des cultures traditionnelles au profit de la riziculture) qui sonnent le glas d’un mode de vie nomade dans cette zone dont la poésie de Bakary Diallo est un témoignage [37].

Mysticisme d’une poésie

Mais ce qui confère à cette poésie toute sa spiritualité, accentuant ainsi sa dimension réflexive, c’est précisément le fait qu’elle soit nimbée de mysticisme, profondément marquée par le soufisme musulman. Les références à Dieu sont nombreuses dans ces poèmes, de manière directe ou indirecte : supplique adressée à Dieu (« Averse ! »), versets coraniques prononcées en fin de poème pour l’aimée disparue (« Diâra Ba Aminata Hâdiarata Silèye »), chant des grenouilles comparé à des louanges à Dieu (« Le Chant des Grenouilles »). Ces poèmes insistent sur la vanité de l’homme, être vivant parmi d’autres dans l’univers des créatures de Dieu, toutes soumises à sa volonté. Si le poète s’attarde si longuement, dans le poème « Les Yeux des Doigts », sur la description de la douleur provoquée par une simple épine de gommier s’enfonçant dans l’oreille d’un marcheur distrait, c’est pour rappeler aux hommes leur insignifiance face à la toute-puissance divine. Né du néant, l’homme est destiné à revenir au néant. Placer l’humanité sous le signe de Dieu permet ainsi de la relativiser et d’envisager une forme d’équité entre tous les êtres. Ainsi en est-il des cimetières « Où être sous le couvert de Dieu est des primes avantages / Où musulmans et païens oublient à jamais la guerre » [38]. La promenade dans un paysage familier à des heures privilégiées où la brousse se vide de toute présence humaine, apparaît ainsi comme un exercice spirituel de décentrement radical, destiné à mettre le poète attentif aux prises avec le vivant, à expérimenter de manière différente le monde, après cette première expérience que fut la guerre.

Le poète voit dans le vivant, comme dans les phénomènes météorologiques, une manifestation évidente de la puissance divine. On se reportera pour exemple au poème Averse ! Tout est signe susceptible d’être interprété. Une telle conception est parfaitement naturelle pour les soufis musulmans soucieux de s’approcher toujours plus de Dieu. Pour les soufis en effet, aucune forme de vie ne doit être négligée : la connaissance du vivant précède toujours la connaissance de Dieu. L’amour en constitue d’ailleurs une voie d’approche privilégiée. Trois poèmes sont consacrés à l’une de ses femmes, Aminata Hâdiarata Silèye Ba, dont la beauté est comparée à celle des femmes du Paradis (les Houris en Islam). Le sentiment amoureux est aussi une manière de sentir la vie : « Ta chevelure est pareille à une poussée de vie » [39]. Ainsi, les images mystiques de l’eau et de la lumière, si chères à la poésie mystique musulmane, symbolisant la connaissance et la présence divine, sources de vie, sont omniprésentes dans cette poésie. Cependant, la poésie de Bakary Diallo se distingue de la poésie religieuse, en ce qu’elle est totalement tournée vers le monde pastoral. Il s’agit moins ici d’attirer l’attention sur des principes musulmans à respecter, que sur une forme d’harmonie entre la nature et les hommes vivant sous le couvert de Dieu. La brousse est, à l’instar de l’être humain, un microcosme, c’est-à-dire un monde en réduction, où l’on trouve l’image de l’univers, le macrocosme. Aussi est-il naturel qu’en approfondissant sa connaissance du vivant par le contact avec la nature, on arrive à une perception globale du monde qui est déjà une approche de Dieu, pour les soufis. Il y a donc une leçon à retenir de cette expérience poétique du vivant. Il suffit pour s’en convaincre d’entendre avec quelle solennité Bakary Diallo déclame ses poèmes. Comme un discours politique marqué par des convictions et des ambitions fortes. Le mysticisme renforce la vision cosmopolitique de cette poésie, dans la mesure où il est englobant et permet de réunifier des mondes en apparence disjoints en les plaçant sous le signe de la création divine. Il accentue donc le décentrement d’une posture poétique.

Parce que la guerre génère le chaos, elle constitue une expérience du monde d’une violence inouïe qui oblige ceux qui survivent à trouver la voie de la réunification. La beauté de ces poèmes tournés vers l’intensité de la vie a beaucoup à voir avec le traumatisme de la guerre, avec la terreur. Celle laissée par la mort, l’amoncellement des corps dans le froid, la boue, et les trous d’obus ; par un paysage lunaire, sombre et dévasté où plus rien ne repousse et où ne subsiste plus aucune trace de vie. Cette expérience spirituelle que constitue la promenade dans la brousse, cette obsession pour les toponymes pleins d’une énergie positive qui lui font traverser ses souvenirs d’enfance, ce souci pour la description, ce corps tendu à l’écoute de la brousse, ce bain sensoriel… ont bien un sens : celui de sentir pleinement la vie, de donner du sens à ce qui semble peut-être ne plus en avoir, d’y trouver l’espoir d’un monde à reconstruire. La poésie, nous l’avons dit, est pour Bakary Diallo un passage privilégié vers la vie. La reconstitution du paysage, forcément subjective, des environs de Mbâla est donc pour lui une reconstitution du sens à donner au monde. La guerre en fut une déconstruction totale. Et ce retour au sens passera par sa langue maternelle (le peul) et par la poésie. Loin d’être un enfermement, c’est au contraire une ouverture au monde, une manière de s’y confronter, à travers l’expérience de la nature, sur un territoire complètement réinvesti de l’expérience de vie de Bakary Diallo. Comment expliquer autrement cette attention si forte portée à la vie dans un espace où elle semble si peu apparente ? Cette fascination pour ces trous d’eau que sont les mares ?

Cette nature enveloppante fait renaître à la vie le poète meurtri : « J’eus la chance de me baigner dans la lumière du jour les yeux ouverts » [40], « J’écarte les herbes émergeant d’une eau nouvelle / Mes mains en arc de cercle pour me verser de l’eau pure depuis la tête » [41]. Penser le rapport des êtres au monde depuis leur fragilité : tel fut le projet qui sous-tend l’œuvre poétique en peul de Bakary Diallo et la rend si vibrante d’intensité. Cette poésie est le miroir inversé de la guerre : à la mort répond la vie. La beauté et la complexité de ces poèmes résident dans l’usage de métaphores qui rendent leur interprétation extrêmement complexe tout en reconstruisant un réel extralinguistique donnant l’illusion d’une certaine stabilité, d’une harmonie. L’abolition des frontières séparant l’homme et son environnement naturel fonde la pensée particulière, l’expérience du sensible de ce berger-poète. Cet état d’hypervigilance et d’exacerbation des sens par la promenade va permettre une recatégorisation du monde. Le recours extrêmement fréquent aux métaphores dans ces poèmes est le signe que cette nature est le prisme par lequel le sujet semble voir le monde qui l’entoure, le signe qu’il vit en osmose avec elle. Le paysage a un sens, pas seulement parce que ces poèmes s’appuient sur une géographie réelle, ou qu’ils renvoient au lien indissoluble que les bergers ont avec la brousse. Il s’agit de poèmes qui mis bout à bout dessinent nettement un paysage, une subjectivité, une pensée qui va de pair avec un réseau métaphorique extrêmement dense. En arrière-plan, derrière cette notion de paysage, il y a surtout cette idée d’une recomposition, de la construction d’un monde et d’un ensemble qui se tient. Or, qu’est-ce que survivre si ce n’est rassembler les morceaux d’une vie et leur donner un sens ?

Dire de Bakary Diallo qu’il est un écrivain naïf reviendrait à nier la violence du traumatisme que fut la Grande Guerre sur un esprit aussi attentif, en prise directe avec le monde. Progressivement, il a élaboré un projet littéraire à l’ambition cosmopolitique – d’une grande actualité, me semble-t-il – qui témoigne autant d’une prise de conscience de la fragilité et de l’instabilité du monde que d’un engagement pour la recherche d’une intercompréhension mutuelle. D’où une œuvre plurilingue, marquée par le décentrement, la réflexivité, et la volonté de faire cohabiter les langues.

Sa pensée, cosmopoétique – animée par le désir de penser par l’écriture le rapport des hommes à l’univers et entre eux – a mûri à son retour au Sénégal [42]. Sa poésie en peul, inédite, se construit à partir d’expériences croisées, celle du berger peul musulman et du soldat. La densité des images poétiques mises bout à bout (mêlant vie pastorale, monde naturel et humain) participe par la métaphorisation à une reconstruction du monde, qui est tout autant celle, intérieure du berger-soldat, qu’une vision politique affirmée propulsant le langage dans un devenir autre : la recherche d’une stabilité, d’une écologie politique plaidant pour un équilibre des mondes dans leur diversité et dans l’intérêt de la préservation de la vie. La spiritualité de ces poèmes est renforcée par leur dimension mystique qui accentue le décentrement, et propose ainsi une vision réunificatrice. Fruit d’une expérience de vie peu commune, l’œuvre de Bakary Diallo en tant que pensée sur le monde, reste encore largement à découvrir »

Mélanie Bourlet est spécialiste de Langue et Littérature peule au sein du laboratoire Langage, Langues et Cultures d’Afrique Noire (LLACAN, Unité Mixte de Recherche CNRS et INALCO, Villejuif, France).

Elle est Docteur en Langues, littératures et sociétés, mention études africaines, Directrice adjointe du département Afrique de l’INALCO,

Maître de Conférences à l’INaLCO.

Elle réalise avec Franck GUILLEMAIN (CLT, UPS CNRS, Villejuif) le documentaire BAKARY DIALLO (2016, 72 mins) où elle nous emmène dans un long voyage au cœur de la région du Foûta Tôro, à la recherche de ces écrits perdus. L’objet principal de sa quête est un manuscrit intitulé « Mbalam » du nom du village d’enfance du poète. A la faveur d’une mémoire orale encore vive chez les proches de l’auteur, la chercheuse parvient peu à peu à dresser les contours de l’œuvre poétique de Bakary Diallo.

Laisser un commentaire