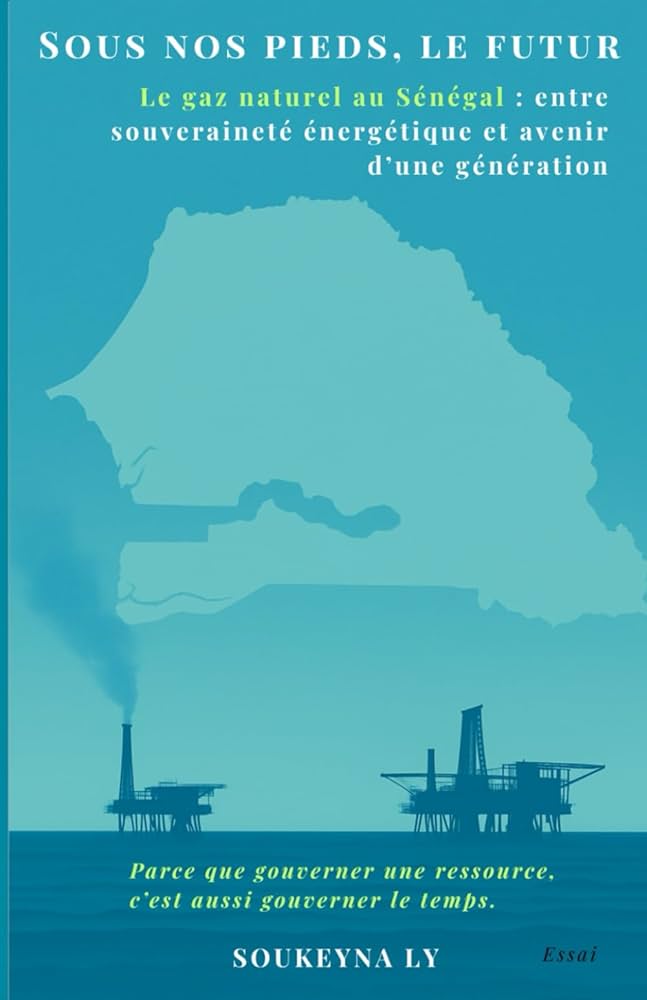

Le Sénégal devient un pays gazier. Cette perspective ouvre des champs multiples, des espoirs mais aussi des questionnements. Auteure de: « Sous Nos Pieds, Le Futur… Le Gaz Naturel Au Sénégal : Entre Souveraineté Énergétique et Avenir d’une Génération”, (éditions Harmattan), Soukeyna Ly économiste et ingénieure en énergie, nous previent: l’avenir se jouera dans la manière dont nous allons gérer cette ressource. Pour elle, le gaz n’est pas un destin : c’est une opportunité mais aussi une épreuve de lucidité. Loin du discours technique, la doctorante en économie à l’université du Québec à Montréal (ESG- UQAM), propose une réflexion sur ce que le pays veut devenir comme nation énergétique. « Le Sénégal est à un tournant historique. Nous avons découvert des ressources importantes, mais ces découvertes ne valent rien sans vision politique, cohérence économique et équité sociale. Nous devons éviter le réflexe du “tout-gaz. Le gaz ne doit pas être une rente, mais une passerelle. Une passerelle vers une souveraineté et non un piège de dépendance » explique la chercheuse, par ailleurs, fondatrice de Prona Futurs, un cabinet spécialisé dans la gestion prospective stratégique. Alors que le Sénégal sort d’une semaine riche marquée par la tenue du premier forum du livre, Kirinapost a voulu l’interroger sur son ouvrage et sur l’avenir gazier du pays.

Le livre est disponible sur Amazon et chez Harmattan Sénégal

Kirinapost: Quels sont les préalables à mettre en place afin que le citoyen ressente les dividendes issues de l’exploitation gazière ?

Soukeyna Ly: Pour que le citoyen ressente les dividendes du gaz , il faut refonder la gouvernance énergétique autour de trois priorités stratégiques.D’abord, la transparence et la responsabilité.

Le citoyen doit pouvoir suivre le flux des revenus, les contrats, les choix d’investissement. Sans confiance, il n’y a pas de légitimité dans la gestion des ressources.

Cela suppose une gouvernance ouverte, ancrée dans les institutions, mais aussi une participation citoyenne à la définition des priorités énergétiques. Ensuite, la transformation locale. Les revenus du gaz doivent servir à créer de la valeur ajoutée au Sénégal, et non à exporter de la matière brute. Cela passe par l’industrialisation, la formation technique, et le soutien aux PME locales pour qu’elles deviennent des acteurs de la chaîne énergétique pas des spectateurs. Si le gaz devient une énergie pour alimenter nos usines, nos écoles, nos hôpitaux, alors il aura un sens. Enfin, l’investissement dans le long terme.

Une partie des revenus doit être orientée vers un fonds de transition énergétique et générationnelle, qui prépare le pays à l’après-gaz. Ce que nous tirons du gaz aujourd’hui doit préparer la ressource de demain. Ce sont ces choix qui feront la différence.

Kirinapost : Et les problèmes écologiques que ça induit ? Les pêcheurs par exemple pour ce qui concerne le gaz ou le pétrole en mer, sont dans l’incertitude : entre peur de perdre leur emploi et surtout des savoirs ancestraux..

Soukeyna Ly : C’est une question essentielle, car l’exploitation du gaz et du pétrole ne se fait pas dans un vide : elle s’installe dans des territoires déjà vivants, avec leurs équilibres économiques et sociaux.

Les inquiétudes des pêcheurs sont légitimes. La pêche artisanale fait vivre des milliers de familles. C’est plus qu’un secteur économique. Le vrai enjeu n’est pas d’opposer la pêche au gaz, mais de trouver la bonne manière de les faire cohabiter, sans que l’un n’éfface l’autre.

Cela suppose une planification claire de l’espace maritime, une communication continue avec les communautés côtières, et surtout des mécanismes de compensation et de reconversion bien définis. Les pêcheurs doivent être informés, associés et accompagnés, pas mis devant le fait accompli. L’exploitation du gaz doit être pensée comme un chantier national, pas seulement un projet industriel.

Elle doit renforcer les infrastructures, créer des emplois indirects et moderniser nos chaînes de valeur locales, y compris dans la pêche, la logistique ou la transformation.

Je crois que la bonne gestion du gaz ne s’oppose pas aux activités traditionnelles, elle peut au contraire les moderniser, si l’État reste à l’écoute et joue son rôle d’arbitre.

« C’est une leçon de prudence : avant de produire, il faut préparer. Avant d’annoncer, il faut construire.» Soukeyna Ly

Kirinapost: Quel est le modèle de pays gazier dans le monde qui nous sied le plus ? Et qu’on pourrait suivre ?

Soukeyna Ly: Je crois qu’aucun modèle n’est importable tel quel. Chaque pays a sa trajectoire, son histoire, ses institutions. Il serait illusoire de vouloir copier un modèle. Mais il serait tout aussi dangereux de ne rien apprendre de ceux qui nous ont précédés.

Je pense qu’aucun pays ne détient une formule miracle. Dans mes travaux, j’observe comment chaque pays relie sa ressource à une vision nationale.

La Norvège, d’abord, montre ce que peut produire une gestion disciplinée. Ce pays a su poser des règles claires dès le départ : planifier, épargner, rendre des comptes. Leur fonds souverain n’a pas été conçu pour dépenser, mais pour protéger.

C’est cette vision à long terme qui a fait la différence : ne pas tout consommer tout de suite, mais penser à ceux qui viendront après.

Pour nous, cela veut dire une chose simple : si le gaz doit changer quelque chose, il faut des institutions solides, capables de résister au temps politique.

Le Qatar, lui, a choisi une autre voie : la stratégie. Le Qatar, lui, a choisi la voie de la stratégie. En misant sur la planification, la technologie et la diplomatie, il a transformé le gaz en instrument d’influence et de puissance

Le Sénégal peut s’en inspirer : construire une diplomatie énergétique africaine, parler d’égal à égal, défendre ses intérêts avec intelligence.

Le Mozambique, enfin, nous rappelle les dangers de la précipitation.

Le pays a connu un emballement autour du “boom gazier” : beaucoup d’attentes, peu de résultats concrets.

Les retards, les tensions sociales, les fragilités de gouvernance ont freiné le potentiel.

C’est une leçon de prudence : avant de produire, il faut préparer. Avant d’annoncer, il faut construire.

Je défends ainsi une approche souveraine : apprendre des autres, mais tracer notre propre voie. Pour le Sénégal, l’enjeu est de trouver son propre équilibre.

La Norvège nous enseigne la discipline, le Qatar la projection stratégique, et le Mozambique, les risques d’une gouvernance fragile.

Mais surtout, il faut une ligne claire : que le gaz serve à industrialiser le pays, à renforcer notre souveraineté et à améliorer concrètement la vie des citoyens.

C’est cette vision que je développe dans le livre le “Gaz-to-Power” et le “Gaz-to-Industry” :

• Gaz-to-Power, pour fournir une électricité stable, accessible et compétitive.

• Gaz-to-Industry, pour transformer localement, créer de la valeur et des emplois.

Soukeyna Ly économiste et ingénieure engagée qui croit fortement que la « bonne gestion du gaz ne s’oppose pas aux activités traditionnelles. »

L’avenir du Sénégal ne se joue pas dans les barils, mais dans la capacité à planifier une énergie au service de la vie, et non de la rente.

Propos recueillis par Amadou Bator Dieng

Sous Nos Pieds, Le Futur… Le Gaz Naturel Au Sénégal : Entre Souveraineté Énergétique et Avenir d’une Génération”, est disponible sur Amazon et chez Harmattan Sénégal.

Contact : contact.pronafuturs@gmail.com

Soukeyna est une pépite, et le parti doit profiter de son expertise et de sa disponibilité. Elle est une chercheuse rompue à la tâche. Je suis vraiment fier de ce qu’elle réalise. La JPS Canada est un énorme grenier. Bravo 🎈🍾🎊🎉 sister!