L’histoire des révolutions politiques n’est jamais celle d’un consensus. Elle est celle de fractures. De résistances. De trahisons internes. Ceux qui s’opposent à Ousmane Sonko aujourd’hui ne le font pas parce qu’il a échoué, mais parce qu’il tente de réussir sans eux.

L’histoire contemporaine est jalonnée de figures politiques qui, une fois aux responsabilités, ont affronté non pas leurs anciens adversaires, mais ceux de leur propre camp. Car dans tout processus de rupture, le plus grand danger vient des faux alliés, des ralliés opportunistes, des élites administratives, juridiques, économiques, religieuses ou médiatiques, qui veulent la stabilité d’un système injuste sous un vernis nouveau.

I. Cas d’école international : la logique de sabotage interne

1. Lula au Brésil (2003–2006, puis 2023)

Le président Lula, en accédant au pouvoir après des années d’opposition, a été contraint de composer avec une technocratie hostile. Dès 2005, l’affaire du mensalão (scandale des pots-de-vin au Congrès) éclate, révélant comment les élites parlementaires traditionnelles freinent volontairement ses réformes sociales.

Comparaison avec Sonko : la résistance vient de l’intérieur du pouvoir, de ceux qui veulent bloquer la réforme sans en assumer la responsabilité politique.

2. Alexis Tsipras en Grèce (2015)

Porté par une mobilisation populaire contre l’austérité, Tsipras est contraint d’affronter une administration financière et judiciaire alignée sur la Troïka. Le sabotage vient de la structure étatique elle-même. Résultat : recul sur les promesses initiales.

Comparaison avec Sonko : mêmes signaux de paralysie programmée par ceux qui ont à perdre : contractuels, hauts cadres, anciens bénéficiaires du népotisme.

3. Thomas Sankara au Burkina Faso (1983–1987)

Refusant les privilèges, interdisant les Mercedes officielles, Sankara déclenche la haine silencieuse des anciens détenteurs d’avantages : officiers supérieurs, corps préfectoral, élites urbaines.

Comparaison avec Sonko : la sobriété de l’action publique dérange d’abord ceux qui y perdaient leur rente implicite.

II. Données empiriques et dynamique sociopolitique au Sénégal

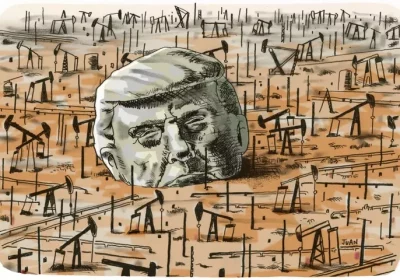

1. L’indice de captation des ressources publiques

Selon les données de la Banque mondiale (2017–2022), le Sénégal présente un des plus hauts taux de « capture élitaire » en Afrique de l’Ouest francophone :

8 % des ménages captent près de 65 % des ressources allouées par les politiques publiques via subventions, exonérations et nominations.

Cette minorité s’étend aux juges constitutionnels, dignitaires religieux cooptés, anciens parlementaires reconvertis, etc.

→ Ce sont ces 8 % que la parole de Sonko dérange.

2. La structure de l’administration sénégalaise

62 agences parapubliques créées entre 2000 et 2023.

70 % de leurs directeurs ont été reconduits de régime en régime, toutes appartenances confondues.

La plupart ont des budgets sans mécanisme réel de redevabilité.

→ Chaque critique de Sonko vise ces bastions de rente publique, non réformés par peur de l’explosion.

III. La guerre des récits : qui parle au nom de la vérité ?

Ceux qui s’opposent à Sonko parlent le langage de l’ordre. De la stabilité. De la tempérance. Mais ce langage est une couverture idéologique.

La science politique parle ici de rationalité instrumentale (Max Weber) :

Les élites cherchent à maximiser leur position dans l’ordre établi, même sous un pouvoir nouveau, en feignant l’adhésion au changement mais en bloquant ses leviers profonds.

C’est ce que fait aujourd’hui une partie des cadres du PASTEF, des hauts fonctionnaires restés en place, et de la presse domestiquée par des années de clientélisme publicitaire. Ce n’est pas un désaccord. C’est une stratégie de domestication du pouvoir par l’ancien système.

IV. La posture de Sonko : une rupture lucide

On accuse Sonko d’être « trop brutal », « trop direct », « trop clivant ». Mais c’est oublier que :

Aucun système profondément enraciné ne tombe par la conciliation.

La communication politique « douce » n’est efficace que dans des États réformés, pas dans des systèmes sclérosés par 60 ans de pillage masqué.

Sonko ne fait pas que parler fort. Il agit là où ça fait mal :

Mise à nu de la justice de classe

Refus de reconduire des deals invisibles dans les nominations.

Exigence de cohérence entre discours et style de vie étatique.

Recentrage du discours sur les jeunes et les classes populaires, non sur les élites diplômées.

V. Conclusion : la guerre froide intérieure a commencé

Ceux qui sont contre Sonko aujourd’hui ont en commun une chose : ils ont perdu, ou craignent de perdre, un privilège.

– Avantages fiscaux.

– Postes symboliques.

– Accès aux marchés publics.

– Influence politique.

– Protection judiciaire.

– Rente religieuse.

Ils parlent d’ordre pour sauver leur rente. Ils parlent de division pour garder leur statut.

Mais l’histoire est en marche

Si Sonko échoue, ce ne sera pas à cause de son excès de parole, mais de notre excès de silence.

Et si le régime implose, ce ne sera pas à cause de ses ruptures, mais à cause des saboteurs tapis dans l’appareil d’État.

Laisser un commentaire