Le colloque-hommage aux professeurs Boubacar Barry et Abdoulaye Bathily a vécu. Durant trois jours,du 20 au 22 février 2025, universitaires et étudiants, chercheurs ou tout simplement familles et proches des récipiendaires, ont échangé autour des travaux des deux professeurs.

(À partir de la gauche): Professeur Abdoulaye Bathily & Professeur Boubacar Barry

Rendre hommage aux grands hommes de leur vivant est important. L’hommage du monde académique à Boubacar Barry et Abdoulaye Bathily est à inscrire en lettre d’or dans le livre d’histoire de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Préposé au micro et maître de cérémonie de l’ouverture du colloque, l’historien Abdarahmane Ngaïdé a tenu à rappeler « l’instant de mémoire » que constitue le colloque pour rendre hommage aux deux professeurs.

Le discours inaugural prononcé par le professeur Mohamed Mbodj et c’est aussi l’intérêt de tels moments, va sans doute amener à relire Ibn Khaldoun et alimenter le débat. En attendant, la lecture de Ibn Khaldoun s’impose. Originaire de la Tunisie qui s’appelait Ifriqiya, Ibn khaldoun est un vrai africain.

Docteure Rama Salla Dieng invitée à partager un témoignage lors du colloque est surtout revenue sur l’influence qu’ont eu les travaux des professeurs Boubacar Barry et Abdoulaye Bathily sur les autres disciplines.

« Je suis politiste et je leur suis reconnaissante de leur influence. Ils ont influencé plus que les seuls historiens et la discipline historique. Merci de votre générosité et merci pour ce riche héritage. C’est avec grande humilité que j’ai pris part à ce panel d’éminentes personnalités dont je suis certainement la benjamine » a témoigné la sociologue.

À propos de l’influence des travaux et des centres d’intérêts des deux professeurs, il faut écouter le nombre de personnes disparues citées dans leurs discours respectifs par les deux récipiendaires, pour comprendre l’étendue de leur champ et la générosité dans leur quête de savoir.

Professeure Fatou Sow, présidente du comité scientifique du colloque. Un travail d’orfevre

Le panel sur les conflits en Afrique, auquel a pris part Cheikh Tidiane Gadio, docteur en communication et surtout ancien ministre des Affaires Étrangères du Sénégal – poste qu’il a occupé dix ans – a permis d’aborder des questions centrales sur l’avenir du continent.

Pour Cheikh Tidiane Gadio, l’Afrique a tout pour réussir mais est victime, entre autres, du terrorisme. L’ancien chef de la diplomatie Sénégal a évoqué le jihadisme au Sahel, la présence de l’extrémisme religieux et a attiré l’attention sur les ravages du populisme en prenant exemple sur les États-Unis et l’arrivée de Trump sans le nommer.

Toutefois, ce que ne dit pas Gadio, c’est que le terrorisme actuel n’est presque plus islamique, il glisse vers l’éthnisisme et surtout le grand banditisme. Seule une déstabilisation continue est leur motivation. À partir de là, les réponses endogènes comme le combat qu’a mené le Mali jusqu’à récupérer les zones où l’armée malienne était exclue, sont à saluer et à encourager.

Ces territoires comme Kidal, qui jadis échappaient à l’État, constatent un retour de l’administration. Les écoles rouvrent et même les festivals de musique reviennent. Aussi, il est important de remobiliser les instances panafricaines en privilégiéant la fraternité et en évitant toutefois que l’Union européenne, la Chine et autres, en soient les éternels bailleurs.

De son côté, professeure Adjaratou Wakha Aïdara Ndiaye, membre du panel également, a plaidé pour un retour aux valeurs cardinales de l’Afrique pour régler et anticiper les conflits.

Elle plaide pour une plus grande proximité entre la case des femmes et l’arbre à palabres des hommes. Un peu difficile de revenir à l’arbre à palabre au centre du pënc quand la cité africaine se transforme en ville d’immeubles.

« Il est fondamental de revenir à la palabre africaine et aux structures traditionnelles pour engager le dialogue sincère et dans la vérité. Sans oublier que la vérité ne vient pas de l’autorité » a quand même recommandé la professeure.

» Le peuple Sénégalais par son de la démocratie est un exemple pour l’Afrique » Mohamed Oud Maouloud, historien et homme politique mauritanien

Le retour aux structures traditionnelles, sans doute comme l’a fait le Rwanda avec les Gacaca (prononcez « gatchatcha »), ces tribunaux communautaires qui ont joué un grand rôle dans la répartition des traumatismes après le génocide de 1994.

Le colloque-hommage a été aussi l’occasion de revenir sur le rôle de la femme dans la construction de l’Afrique. Les trois femmes qui ont dirigé le comité scientifique, Fatou Sow, la présidente, Penda Mbow, la vice-présidente, ainsi que le comité d’organisation sous la direction d’Awa Yade et d’autres panelistes ou intervenants comme Buuba Diop, se sont appliqués tout au long des trois jours du colloque à rappeler la place centrale de la femme.

« Dynamiques autour du fleuve Sénégal » thème majeur du colloque a permis aux participants d’assister à des débats forts intéressants sur la compréhension de la Sénégambie, sur l’histoire de l’Afrique et des frontières. Sujet brûlant les frontières, eu égard à ce qu’il se passe dans plusieurs coins du continent. Pour le Professeur Barry, Il ne s’agit pas de les refaire.

« Il s’agit d’élargir l’espace économique et politique pour un développement intégré et autocentré de notre économie qui tient compte de la complémentarité des différentes régions naturelles et de la diversité des ressources et des populations » expliquera professeur Barry.

Par ailleurs, ces trois jours de colloque n’étaient pas seulement un hommage du Département d’Histoire à Boubacar Barry et à Abdoulaye Bathily. C’était une ode à la fraternité entre deux professeurs et en toile de fond, un hommage à l’esprit panafricain qui habite l’école historique de Dakar puisque portant en son sein une diversité sous-regionale conséquente.

Du beau bon autour des professeurs Bathily et Barry dans la salle Khaly Amar Fall tout le long du colloque

Pour le professeur Saliou Ndiaye ancien recteur de l’UCAD (2010-2014), ‘’Abdoulaye Bathily, ‘’au-delà du militant précieux pour le mouvement social sénégalais, a été pour nous tous (…) un homme extrêmement séduisant, tonifiant, vigilant, avec un don inné de l’enseignement, de l’éducation et de la discussion, un discuteur passionné, responsable, tenable, tenace, naturel très indulgent.’’

Sur le professeur Boubacar Barry, l’ancien recteur a salué l’historien ‘’connu et respecté de toute la communauté universitaire internationale, pour la qualité de ses travaux et pour son implication effective dans tous les groupes de recherche.’’

Abdoulaye Bathily, dans son discours, a soutenu que si l’école de Dakar était une réalité, elle la doit plus à Boubacar Barry qu’à lui, trop « dispersée », faisant allusion à ses activités politiques et étatiques. Des propos qui font résonance aux « cax » du docteur Ngaïdé de la veille que peu avaient décrypté : » Bathily est dans le Pënc, tandis que Barry est dans le Téféss ».

Comme si la pluie d’hommages ne suffisait pas, l’État du Sénégal a annoncé un prix spécial décerné à Boubacar Barry pour l’ensemble de son œuvre.

Le colloque-hommage a accueilli plusieurs personnalités venues d’ailleurs comme Aly Nouhoun Diallo, ancien président de l’assemblée nationale du Mali, l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch ou encore Mohamed Oud Maouloud docteur en histoire et homme politique mauritanien.

Par ailleurs, ces trois jours de colloque n’étaient pas seulement un hommage du Département d’Histoire à Boubacar Barry et à Abdoulaye Bathily. C’était une ode à la fraternité entre deux professeurs et en toile de fond, un hommage à l’esprit panafricain qui habite l’école historique de Dakar puisque portant en son sein une diversité sous-regionale conséquente.

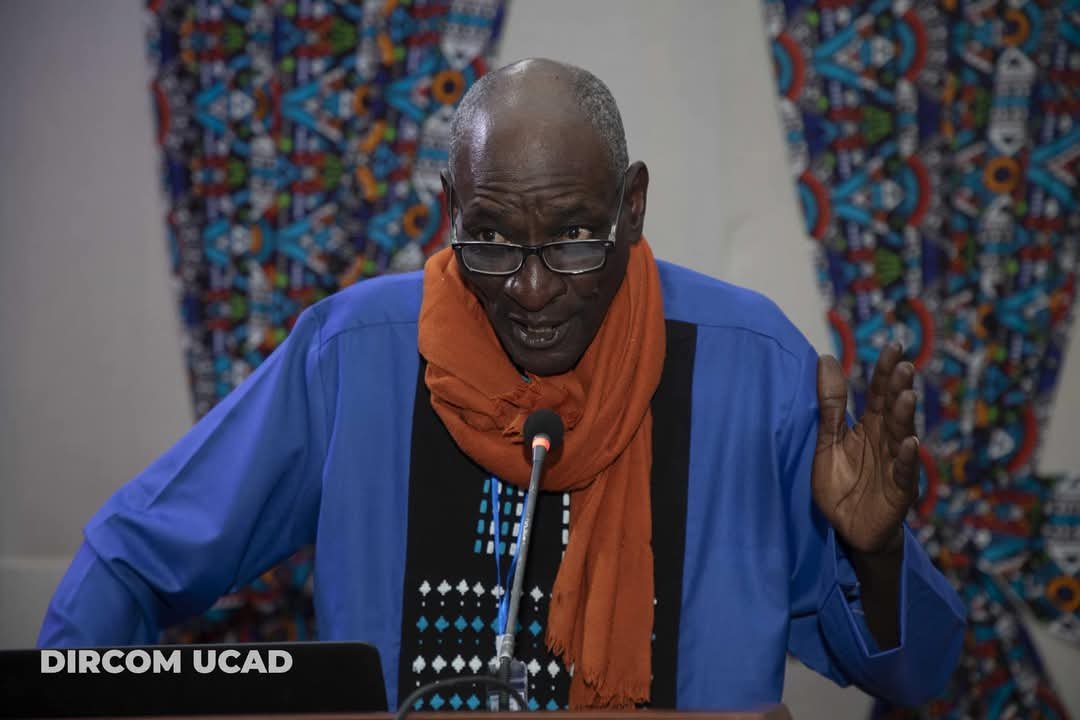

L’historien Abdarahmane Ngaïdé, maître de cérémonie d’un colloque dont les thèmes sont au cœur de sa vie de chercheur

Au final, le public retiendra une leçon de concorde, d’amitié et de partage. Le professeur Abdoulaye Bathily, l’enfant de Bakel, offre toutes les semaines du Céré Mbum à ses invités, tandis que Boubacar Barry, l’enfant du Fouta Djallon, offre du Mboroxé à ses hôtes.

Boubacar Barry, refugié Guinéen est professeur d’histoire moderne et contemporaine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est né en 1943.

Quelques ouvrages : Le royaume du Waalo : le Sénégal avant la Conquête, 1972 (Thèse)

(en) Relations between central and regional power: the importance of local rebellions in the history of Fuuta Jaaloo in the 19th century, 1976

Bokar Biro : le dernier grand almamy du Fouta Djallon, 1976

La Sénégambie du XVe au XIXe siècle : traite négrière, Islam et conquête coloniale, 1988

Abdoulaye Bathily, exclu de l’université est un historien, universitaire et homme politique sénégalais, plusieurs fois député et ministre. Il est né en 1947.

Quelques ouvrages: Portes de l’or : le royaume de Galam (Sénégal) de l’ère musulmane au temps des négriers (VIIIe – XVIIIe siècles), L’Harmattan, Paris, 1989, 375 p. (ISBN 978-2-7384-0276-9)

Passion de Liberté : Biographie, portrait de sa génération, engagement, histoire politique du Sénégal et du continent (Presence Africaines 2002)

Guerriers, tributaires et marchands. Le Gajaaga (ou Galam) le “Pays de l’or”: Le développement et la régression d’une formation économique et sociale sénégalaise (VIIIe- XIXe siècle), Dakar, Université de Dakar, 1985, 3 vol. : 358 p. + 371 p. + 228 p. (Thèse de doctorat d’Etat en Histoire

Laisser un commentaire